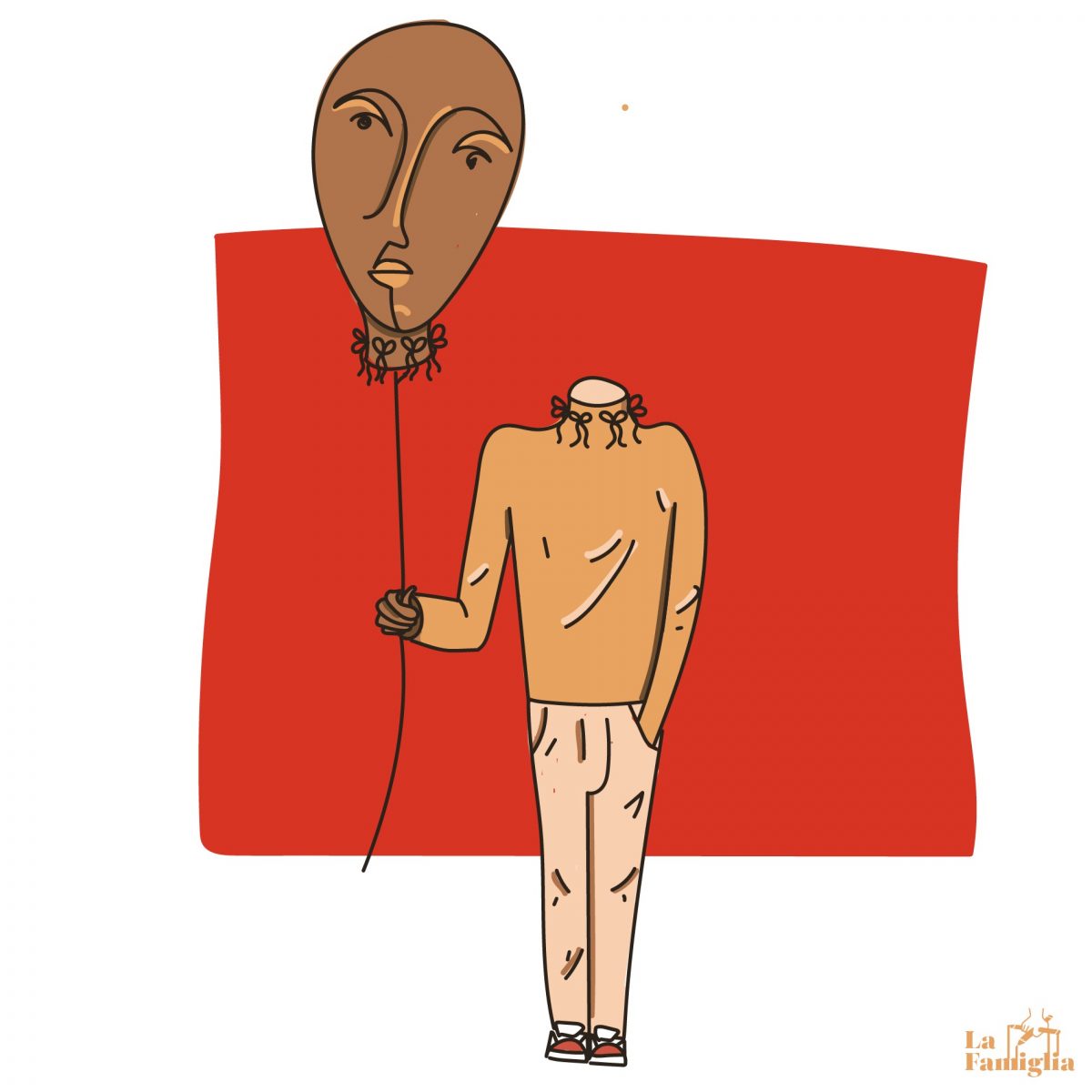

Perdi a cabeça. Podia ter enlouquecido, perdido o controlo, deixado de saber quem sou, onde estou e todas essas derradeiras questões existenciais. Podia ter perdido o emprego, um comboio, a carteira, as chaves de casa ou do carro, um amor que julgava eterno ou até um cão que me era querido. Podia ter perdido o apetite, a energia, a vontade, a memória, a paciência, a fé, a coragem… Mas perdi a cabeça.

Soltou-se fisicamente do meu corpo. Não sei precisar o tempo que perdi à procura de alguém que se fingisse especialista capaz de ajudar nestes casos de cabeças perdidas. Salvou-me uma costureira. Encarregou-se de me encher de nagalhos no pescoço para que a cabeça ficasse amarrada a mim e não me fugisse mais. Chamam-me enforcado, tal é a malha de nagalhos em nós cegos. Eu próprio já lhes perdi a conta.

Tudo começou com uma dor na coluna. Trepou-me vértebra por vértebra e, assim que pôde, agarrou-se ao meu pescoço. Entrou pescoço adentro e esticou-se até o distender. Milímetro a milímetro, senti-os todos. Já o pescoço se via mais alto quando a dor, que julgava terminar ali, me sobe cabeça a cima. Trepou até à ponta da coluna e desaguou no que pareceu ser o centro do meu cérebro. Aí, desatou numa correria desenfreada, como quem faz do crânio uma esfera da morte – aquelas estruturas esféricas metálicas onde motas correm a altas velocidades, não sei bem se a fugir da morte, se a correrem atrás dela. A dor correu então pelo crânio e atropelou sem piedade toda e cada partícula de osso a uma velocidade que duvido ser sequer mensurável. Arrancou depois sem aviso e foi como se me tivesse atravessado a testa, esmigalhando toda a estrutura óssea que a constitui. Saiu de rompante, mas nem por isso deu espaço ao alívio. Foi como se me rebentasse a cabeça num ápice agudo e voltasse para pisar a cratera que me abriu. Nesse momento desejei não ter cabeça, quis oferecê-la à dor. Não sei se me levou a mal e quis ir ou se a levaram. Sei apenas que se foi.

Não é surpreendente que o meu corpo me desobedeça. Sou pouco coordenado, lento e desajeitado. Nunca encontrei especial habilidade para o desporto e quando a cabeça se soltou revivi a minha curta experiência no volley. Senti-me de novo a correr timidamente, em círculos e sem critério. Jogava sempre de mãos no ar, mas a bola nunca lhes tocou. Tinha a intenção, mas faltava-me intuição. A cabeça-balão soltou-se acelerada como um balão largado ainda sem nó e, tal como a bola, não sei deixava agarrar. Já era tosco quando era inteiro e a divisão não me beneficiou.

Primeiro, é preciso algum tempo para reaprender a controlar o corpo sem o comando. Refiro-me à cabeça que, quando se liberta do corpo, renuncia à responsabilidade sobre o que nele acontece. É necessário um nível de destreza quase olímpico para almejar tocar-lhe. Agarrá-la parece coisa do divino. Depois de vaguear como quem corre, começa eventualmente a abrandar. Mas neste ponto da expedição, parece transformar-se num balão de hélio e aponta ao céu como destino. No caso, ao teto. A minha casa é alta e não sou bom trepador. Um pequeno toque, por muito cauteloso que seja, pode atirar a cabeça para outro canto. Tentei de tudo, até reconduzi-la com o auxílio de um cabo de vassoura. Foi medianamente eficaz, mas altamente desconfortável. Quando finalmente a recuperei, sentei-me no sofá com ela ao colo. A visão continua do lado da cabeça. Olhei atentamente para o meu pescoço meio desfeito com quase tanto asco como entusiasmo. O que podia exigir de mim? Tinha acabado de perder a cabeça. Lembro-me de tudo e sei precisamente como aconteceu, mas isso não me junta a cabeça ao corpo, nem explica porque é que ela se foi.

Recorri ao meu psicanalista. Respeito o homem e o seu trabalho, mas desde que lhe contei tudo sobre como perdi a cabeça, o pescoço do senhor ganhou dois centímetros e quarenta e dois milímetros. Foi este o cumprimento preciso que o meu pescoço viu crescer numa primeira fase, que antecipava o momento em que ela se soltou de mim sem permissão. Não digo sem aviso porque o sinal estava lá. Não soube interpretar e a ciência não estava ainda preparada.

Dou por mim nas sessões de terapia a alertar o psicanalista de que estão prestes a rebentar. Não as águas, mas as costuras invisíveis que lhe seguram a cabeça. O homem ri. Mas ri dois centímetros e quarenta e dois milímetros mais acima do que ria antes. Com a precisão que olho me concede, tenho registado o crescimento do pescoço do doutor nos últimos meses. Se o caso dele se manifestar da mesma forma que o meu – como tem sido – faltam-lhe apenas sete milímetros para atingir a expansão que o meu pescoço tinha à data da separação. Pelas minhas contas, a cabeça vai descolar pescoço-pista fora às 15h56 de quinta-feira.

Ofereci-lhe nagalhos, mas não os quis. Deu-os ao cão para brincar. Sempre que ouço as unhas grossas do cão arranhar o chão flutuante do consultório, imagino o momento em que a cabeça do doutor levanta voo e se transforma num brinquedo. Será que vai chiar, como os brinquedos coloridos insuflados que o cão costuma trazer alegremente entre os dentinhos afiados? Chamo-lhe cão porque não sei o nome. O doutor recusa-se a dizer-me como se chama. Diz-me que é uma informação muito pessoal e não podemos criar laços. Nem criar laços, nem trocar nagalhos, e a cabeça que se vá. Já nem é por ele, que parece quase curioso por experienciar esta perda, é por mim. Podendo escolher, preferia um psicanalista inteiro. Como posso esperar que o doutor me resolva o problema do qual o próprio sofre em negação? Ninguém pede a um coxo para lhe ensinar a correr.

Estou mais determinado a encontrar possíveis motivos para tudo isto do que o psicanalista. É esforçado, mas peca pela falta de criatividade. Gere as minhas deambulações, mas não contribui especialmente para elas.

Comecei por baixo na escala da insanidade. Primeira opção: a culpa é minha. Sempre sofri com dores de cabeça. Desde que me lembro de a sentir, ela doía com alguma frequência. As crianças não estão preparadas para sofrer tanto e eu rogava pragas ao universo por me fazer sentir assim. A minha mãe caminhava sobre joanetes disformes que lhe causavam uma dor tão aguda que chegava a chorar. Dizia com frequência que preferia cortar os pés a sentir aquilo. Não fosse mimetizar uma arte das crianças, eu próprio considerei que cortar a cabeça podia ser a solução para o meu mal. Disse, pensei e senti que queria não ter cabeça. Talvez me tenha amaldiçoado. Ainda assim, parece-me coisa pouca para tamanho circo.

A necessidade de perceber o porquê foi perdendo intensidade com a clara falta de respostas. O psicanalista apresentou-me uma tese que me roubou vontade de mergulhar tão fundo porque, pasmem-se, a culpa também era minha. Atirou-me à cara um episódio trágico. Tinha quatro anos quando decapitei o Sebastião, um peixe dourado que exigia responsabilidade que eu ainda não possuía. Numa manhã fria e sem vigia parental, encontrei-o a boiar e tentei reanimá-lo. Quis fechar-lhe os olhos como se vê fazer na televisão, mas não havia pálpebras que os tapassem. Os olhos ainda brilhantes e desproporcionais provocaram-me desconforto tal que, com força desmedida e num impulso que ainda hoje não compreendo, separei acidentalmente o corpo da cabeça. A imagem da cabeça do Sebastião na minha mão direita e o resto do corpo na mão esquerda assombraram-me em pesadelos recorrentes durante anos. O psicanalista diz que a culpa que guardo pode ser a causa da desintegração do meu corpo, o que me permitiu concluir que não preciso assim TANTO de uma razão. Culpa há muita e acho desnecessário chafurdar.

Escolhi ver os nagalhos que me seguram a cabeça como uma piada – ainda que palerma – sobre a minha distração crónica. Ouvi mais vezes do que seria tolerável “só não perdes a cabeça porque está agarrada”, facto que vim a comprovar pouco depois da primeira tentativa de a segurar. Percebi a piada, não ri e queria o corpo antigo de volta, por favor. Obrigado.

Confirmei a precariedade do primeiro kit de nagalhos pouco depois de o instalar. Corto o cabelo na barbearia do senhor Zeca há mais de dezoito anos. A idade já lhe pesa na vista, os óculos deslizam nariz abaixo e, nos últimos cortes, a navalha deixou um rasto trágico, parecia guiada por uma toupeira.

O senhor Zeca começa sempre de baixo para cima e sempre atrás, onde o pescoço se cobre com os primeiros cabelos. Precisamente o local onde a dor se fixou antes de invadir o interior do meu crânio até sair num ápice pela minha testa. O senhor Zeca é um bom homem, mas é céptico. Pedi-lhe que tivesse cuidado, não fosse dar-me cabo do sistema sem querer. Incrédulo, repetiu várias vezes que era “impossível”, mas que eu era “muito engraçado”. Mesmo estando a ver todos os nagalhos, não acreditava. Explicar que tenho a cabeça presa ao corpo por pequenos cordelinhos tem tanto de insano como de exaustivo. Mas também não posso não explicar.

O senhor Zeca não acreditava, nem aceitava a minha explicação. Já me contento quando acenam e me chamam maluquinho com os olhos. Mas a reação do senhor Zeca custou-me. Conhece-me há anos, esperava outra postura. Ouvi-lo descredibilizar o meu problema e a minha dor daquela forma, fez nascer em mim revolta. Ponderei, durante dois segundos, desfazer todos os nós e soltar a cabeça à frente dos seus olhos só para lhe mostrar que não tinha graça nenhuma. Levei a mão a um dos nagalhos centrais mas, felizmente, apesar de solta, a cabeça preserva algum juízo e soube acalmar-me a tempo. Não tenho especial prazer em traumatizar idosos.

O senhor Zeca percebeu que me arreliou. Olhou-me pelo espelho e mostrou-se mais cuidadoso. Notei pela sua conversa que estava a tentar avaliar o meu estado e diagnosticar-me uma qualquer loucura que justificasse os preparos em que me apresentei. Entre cortes, desviava o olhar dos nagalhos. Vi-lhe o esforço, vi a tentativa de olhar para eles como quem não os vê. Sem sucesso, retomou o corte de olhar fixo no espelho, sempre nos meus olhos refletidos no espelho e nunca no meu pescoço, nunca nos nagalhos! Percebi que sairia com o pior corte até ali testemunhado, mas antes isso que uma guedelha a tapar-me os olhos. Tentei explicar-lhe que a minha vida estava tão boa ou tão má como habitualmente. Jurei que nada tinha a ver com enforcamento. “Queres morrer?”, perguntou-me, preocupado. Hesitei, mas respondi “às vezes”. O senhor Zeca afastou a navalha da minha cabeça, inclinou-se para trás e observou-me mais atento. Ri e perguntei “quem nunca quis?”. Relaxou, mas não totalmente. Antes de retomar, tentou convencer-me a deixar crescer o cabelo. “Disfarça os nagalhos, se não os quiseres tirar”, propôs-me quase como quem pergunta. “Não os posso tirar”, disse-lhe, menos paciente. “Um dia vais poder”, respondeu-me com um olhar esperançoso e uma palmadinha quente e condescendente nas costas. Julga-me louco. “Acho que o senhor Zeca não está a perceber… Se os desapertar, ela vai-se”, apontei para a minha cabeça. Não me respondeu.

Vi-o concentrar-se no meu pescoço, levou a mão direita à bata e sacou de uma pequena tesoura. Ouvi o corte. Senti o corte. Foram-se três nagalhos e a minha nuca começou a elevar-se, como um verdadeiro balão com corda solta para voar. Suspirei aborrecido e tentei servir-me do espelho para agarrar a cabeça e atar de novo os nagalhos. O senhor Zeca, de tão aterrorizado, parecia congelado. Pálido, recupera apenas o suficiente para dar três passos acelerados para trás. De mãos na cabeça, olhei-o e dei-lhe alguns minutos para se recompor. As pálpebras do homem continuavam a desafiar a física e abriam mais e mais. “É verdade”, disse o homem entre gaguejos. Confirmei-lhe o que via e pedi ajuda para voltar a amarrar a cabeça ao corpo. Cedeu hesitante, quase enojado, mas sobretudo arrependido. Larguei a cabeça quando ele a agarrou. O senhor Zeca sentiu a força da cabeça-balão e, talvez assustado, largou-a bruscamente. A nuca voltou a virar-se para o céu e o movimento fez soltar mais uns quantos nagalhos. “Ela flutua!”, exclama mais entusiasmado. Para lá dos meus pés, só conseguia ver a minha vida a andar para trás. Consegui amarrar a cabeça, mas continuo à procura de um barbeiro… O senhor Zeca não me apanha lá que não tente cortar uns quantos nagalhos para me exibir aos outros clientes como um número de circo incluído no serviço.

Talvez tenha enlouquecido, perdido o controlo, deixado de saber quem sou, onde estou e todas essas derradeiras questões existenciais. Talvez tenha perdido o emprego, um comboio, a carteira, as chaves de casa ou do carro, um amor que julgava eterno ou até um cão que me era querido. Talvez tenha perdido tudo e isso me tenha levado a perder a cabeça. Não sou louco, sou um decapitado que respira e procura um barbeiro. A cabeça fez-se balão, mas nem assim deixou de doer.